今回は当サイトが栃木県庁でリサーチした、氷河期の栃木県公務員の採用数・倍率をお伝えしたいと思います。

民間指標は「有効求人倍率」が有名ですが、「公務員はどうだったのか?」気になりますよね。今回はわたしの地元の栃木県を調べました。

ただ…正直なところ、「栃木県は多少なりとも、就職氷河期を救済する必要があるのではないか?」と考えたくなる結果です。

公務員試験は時代によって形式が異なりますので、下記のルールに従って記載しました。

- 本稿の調査結果は過去20年分の「栃木県 人事委員会年報」および「栃木県50年のあゆみ」から抜粋しました。

- 本調査結果の採用数・応募倍率は、いずれも大卒向け&行政区分のデータです。警察や消防、学校事務などは含みません。

- 平成9年~は新公務員試験「大学卒業程度試験」の行政区分から採用数を算出しました。

- 昭和60年~平成8年は新公務員試験の大卒向けに相当する旧公務員試験「1種試験・2種試験」の行政区分を採用数を合算し、算出しました。

- 昭和60年~平成8年の応募倍率は1種と2種を両者を単純に合算し、平均化したものを表示しました。(小数点第2位以下は四捨五入)

- できるだけ記載したつもりですが、内容の正確性を保証するものではございません。

平成12年度行政区分の採用数はわずか13名!!凍り付く栃木県の公務員試験

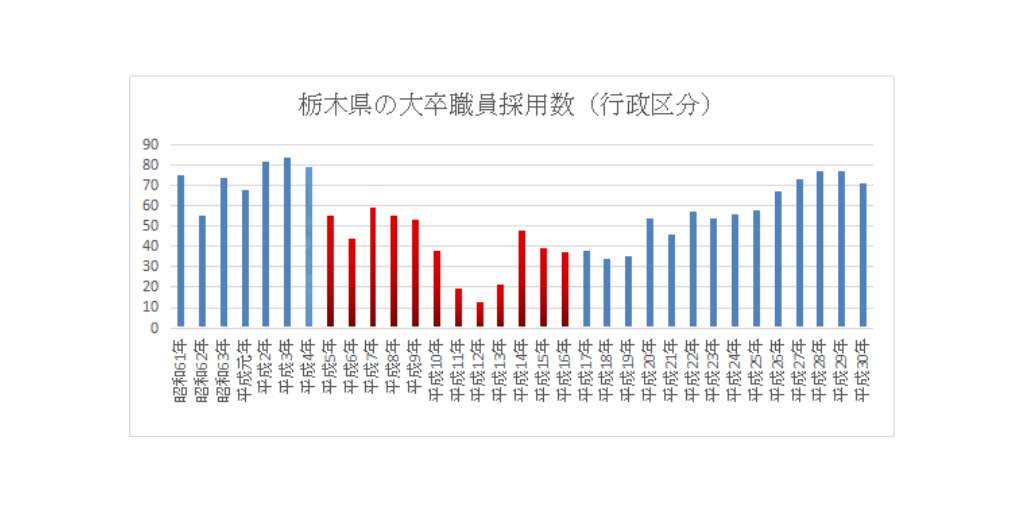

こちらは過去33年分の栃木県大卒者向け公務員試験実施状況から、行政区分の合格者数をまとめたデータです。

氷河期世代(平成5年~平成16年部分)は赤く塗ってみたところ、全体的に採用数が大きく減少しています。もっともせまき平成12年度の行政区分採用枠に至っては、わずか13名という極めて厳しい状況が見て取れます。(高卒入れても14名)

現在の栃木県庁は、だいたい70人くらい採用していますから、現在と氷河期では公務員試験の受け入れ枠が6倍くらい違ったと言えるでしょう。

今回のデータは当サイトが栃木県庁に保管されている過去33年分の人事委員会年報をリサーチし、まとめたものです。

最大応募倍率は約40倍!社会人採用以上の極寒ぶり

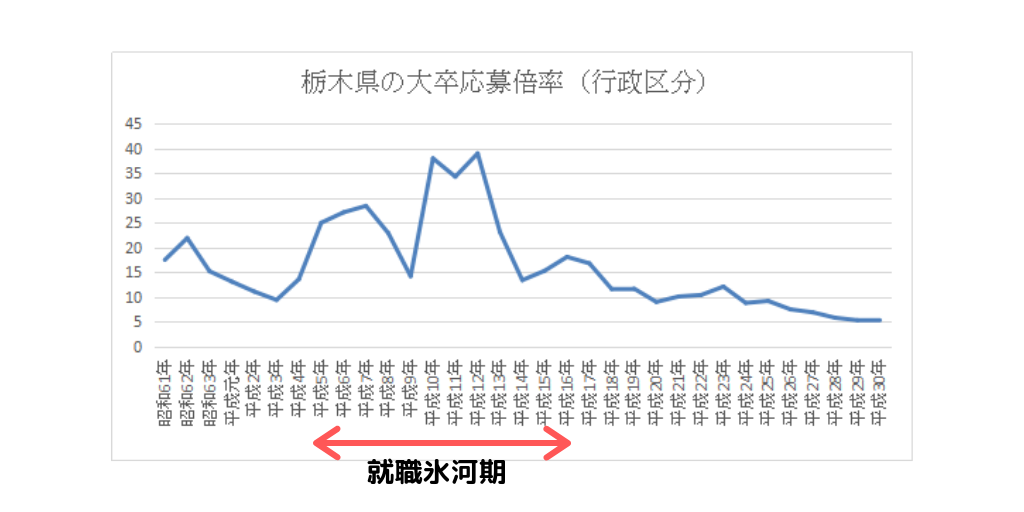

応募倍率もすさまじい様子を見せています。

同じく栃木県の人事委員会年報から引用したデータですが、応募倍率は就職氷河期の入り口となる平成5年から急激に上昇。

最盛期の平成10年~平成12年は応募倍率34倍~39倍という、(栃木県としては)驚くべき数値が出ています。

参考までに申しますと、ここ数年の栃木県・大卒向け任用試験の応募倍率は5.2倍~5.8倍(行政区分)くらい。僅か数名の枠を取り合う社会人試験ですら倍率は27%前後です。

単純に考えて、氷河期世代の公務員試験は現在の約7倍難しく、社会人採用の約1.4倍厳しい世界だったと推定できます。

公務員の競争倍率は景気が不安定なほど上昇しやすい値です。昔から公務員は安定のイメージが強く、民間就職先が不安なほど人気が出やすい傾向にあるからです。

栃木県の反応は…?

ここまで読んだみなさんは、

「もしかして栃木県は就職氷河期時代、意図的に採用枠を絞り込んだのか?」

このように感じたのではないでしょうか。わたしも同じ気持ちです。

そこで、どうしても疑念を拭い去ることができなかったわたしは、栃木県の人事委員会に問い合わせました。

公務員採用数は退職者数により決定する

栃木県に電話したわたしは、さっそく平成11年~13年に採用が減った理由を尋ねます。

すると、栃木県の職員さんは、

と回答。

つまり、「平成11年~平成13年に公務員採用数が減少してしまった理由は、この時期に退職者数が多かったから」というのが県としての見解です。

中央から地方公務員を絞るよう通達があった

ただし、上記の見解だけで納得はできません。

退職者と言えばベビーブーム期に生まれた団塊の世代(1947年~1949年)が浮かびますが、これに60を足すと平成19年~平成21年(2007年~2009年)となるわけで、平成11年~13年に絞り込むには少し早すぎるからです。

そのあたりについて、突っ込んで聞いてみたところ、

との回答が。つまり、平成11年~13年の栃木県の公務員採用枠が狭くなってしまった原因は、国の行政改革によるものだというのです。

栃木県は、氷河期を救済すべきではないだろうか?

栃木県の公務員採用枠は、就職氷河期を中心に強く落ち込みを見せています。

しかし、公務員採用枠は定員管理計画に基づき退職者数により決定するので、就職氷河期との関係を直接指し示す根拠はないようです。当時は行政改革の影響もあり、国から地方公務員の削減計画が出された時期でもありました。

もっとも、これを以って「仕方ないことだ」と割り切ってしまうのは、少し無情な気がします。

なぜなら、氷河期世代は他の世代と比べて、公務員試験において激しい競争倍率に晒されたばかりか、極端に少ない採用枠に直面したという事実があるからです。仮に直接の因果関係がないにしても、氷河期世代は100万人もの人が支援を求めている現実を、国や自治体は考えてあげても良いのではないかと思います。

現在、厚労省や内閣府などは「氷河期世代30万人の正社員化」を叫んでいます。厚労省は概算予算請求で数百億の予算を求め、自治体と連携し支援を進める方針です。

もちろん、こうした施策は必要でしょう。

しかし、栃木県の絞り具合を眺めていると、「当時、雇用を狭めた政府や自治体があるのなら、民間企業に協力を求めるまえに、まず自身が氷河期世代に再チャンスを提供すべきではないか?」とも思います。

2019年現在、新卒向け公務員採用試験の倍率は全体的に低調です。氷河期を支援した結果、新卒採用枠が少しだけ減ったとしても、著しい不利益とは言えないでしょう。

ならば、かつて公務員を志しながら、他の世代に比べて著しく不利な条件で競争した氷河期世代のひとたちに、多少なりとも希望やチャンスがあって良いのではないでしょうか。氷河期の正規雇用を決めた宝塚市のように、職歴や経験を問わず、イチから教えるくらいの試験があっても良いのではないかな、と思います。

わたしは、まず行政自身が模範となる形で救済活動を進めると、氷河期世代支援プロジェクトはより素晴らしいものになると考えます。

みなさんのご意見などございましたら、是非お伺いしたいと思います。