画像fa-angle-double-right「ひきこもり等に関する調査」の結果/長野県

長野県はこのほど、県内のひきこもり問題の実態を知るために行われた「ひきこもり等に関する調査」の調査結果を明かしました。

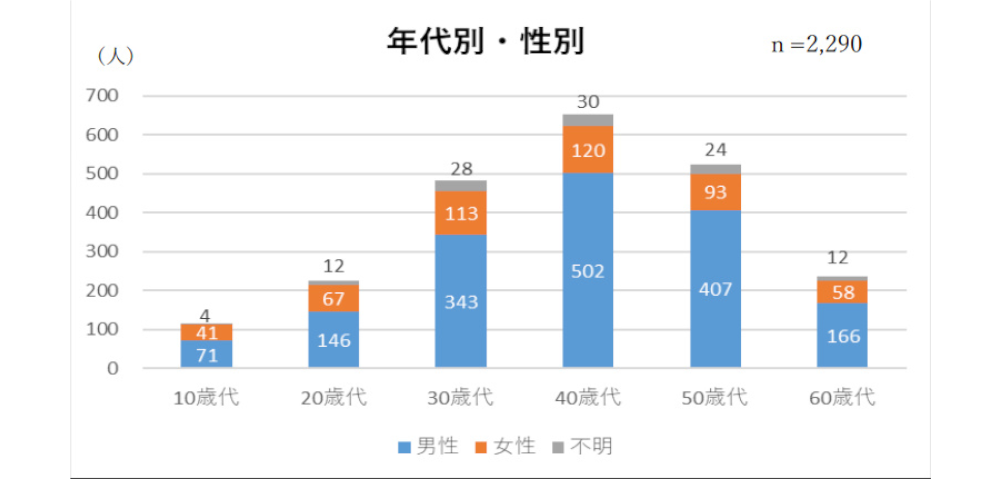

これによると長野県内のひきこもりは推計2,290人・出現率は0.2%。県民1000人のうち2人はひきこもりという計算です。全体のうち63.1%を30代~50代の人が占め、72.9%が男性という、年齢・性別的な偏重傾向が浮き彫りとなりました。

調査対象となったのは、概ね6か月以上社会参加ができず自宅にひきこもっている状態の人、または社会的参加ができないが買い物程度なら外出できる人。調査は民生委員5,040人のうち4,505人の回答を得て、まとめられたものです。

氷河期ひきこもりおじさんの実態

今回の調査結果は、就職氷河期やその前後を境にした、男性のひきこもりが目立っています。

県は把握したひきこもり当事者について、性別・年齢・理由・期間・家族形態などを整理していますが、

- 性別 … 男性が72.9%を占め、偏重している

- 年齢 … 40代(28.5%)が最も多く、50代(22.9%)・30代(21.1%)と続く

- 理由 … 理由は経緯がわかるもののうち「就職したが失業した」、「不登校」、「就職できなかった」の順に多い

- 期間 … 全体の約半数がひきこもり経験「10年以上」、次いで「5年~10年」、「3年~5年」と続く

- 家族形態 … 母親と同居が最も多い。8割以上は家族と同居している

このように、「家族と同居し、長い期間をひきこもりとして生活する、中高年の男性」が浮かび上がる結果となりました。同様の調査は全国各地で進んでいますが、他県とさほど違いのない結果です。

多様な意見が寄せられる

今回の調査では、ひきこもり問題解決に向けて、民生委員から発せられた意見も紹介されています。

県や町との連携を求める声や、人材不足を訴える声などが占める声がある一方で、介入や支援の難しさを訴え「駆け込み寺のように相談できる場所」の必要性を訴える声もありました。

ひきこもりの問題の解決には、より多くの人の協力と理解が求められていると言えるでしょう。

・ひきこもりはデリケートな問題で、ご家族も解決できないし、地区でもどう接したら

良いか分からないでいる。ご本人やご家族が集まれる公の場所があればと思います。・ひきこもり等に関して、国・県・市で連携して専従の職員を配置するなど、もっと濃

い対策をしていただきたい。民生委員として、個々のお宅の方への対応は困難で、限

りがあると思います。・専門的な知識、経験を有する人材を多く確保して欲しい。数だけでなく質の高い方を。

家族も途方にくれている方がいる。

参考fa-angle-double-right「ひきこもり等に関する調査」の結果/長野県